Silence

Titre original du livre de Shûsako Endô (1966) : Chinmoku

Il a beaucoup été question de l’auteur et du roman éponyme à l’occasion de la sortie en 2017 du film de Martin Scorsese « Silence ». La qualification « roman » du livre se justifie par le mode sur lequel l’auteur l’a écrit mais qui plonge dans l’histoire bien réelle du christianisme au Japon ainsi que des principaux personnages.

Dans l’avant-propos Shûzaku Endô pose le contexte : « Les nouvelles parvinrent à l’Église de Rome. Christophe Ferreira, envoyé au Japon par la Compagnie de Jésus portugaise, après avoir subi le supplice de « la fosse » avait apostasié à Nagasaki. Missionnaire tenu en haute estime, il avait passé trente-trois ans au Japon, occupé la position élevée de provincial et avait été une source d’inspiration tant pour les prêtres que pour les fidèles. C’était aussi un théologien très averti et, pendant les persécutions, il s’était clandestinement rendu dans la région de Kamigata, afin d’y poursuivre son apostolat. Les lettres qu’il envoyait à Rome témoignent d’un courage indomptable, aussi paraissait-il impensable qu’un tel homme pût trahir sa foi, si terribles que fussent les circonstances devant lesquelles il fut placé ».

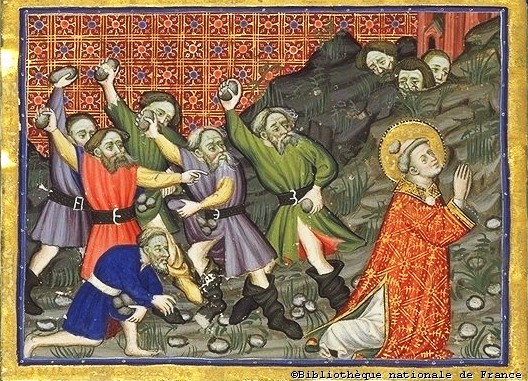

Et de préciser « A partir de 1587, le régent Hideyoshi, contrairement à son prédécesseur entreprit une effroyable persécution. Elle débuta par la « Crucifixion des Vingt-six », prêtres et fidèles exécutés à Nishizaka[1], à Nagasaki. Partout ensuite, et dans tout le pays, les chrétiens furent chassés de leurs foyers, torturés et cruellement mis à mort ».

Mémorial des 26 martyrs (Nagasaki – Nishizaka Hill)

Le film, dont le scénario est déjà écrit puisque Scorsese a lu le livre et, à l’en croire, porte en lui cette histoire jusqu’à l’obsession depuis plus de 20 ans, est l’occasion de revisiter l’histoire du christianisme et plus particulièrement au Japon.

Au XXI° siècle cette histoire vécue prend un relief tout particulier dans un monde qui subit depuis de longues années sur un mode traumatique omniprésent, un choc des religions selon des modalités très diverses. Traumatisme, non pas que les religions soient la cause de cette vision pathologique, mais parce que les déviations sont de plus en plus fréquentes qui jettent sur elles l’ombre de la suspicion, de la méfiance jusqu’au rejet.

« Silence » ayant pour théâtre le Japon et la relation très conflictuelle que le christianisme a entretenu avec la civilisation japonaise, il est intéressant de lire Silence et de voir le film comme le récit de l’histoire de l’enracinement de l’évangélisation dans des terres qui avaient une tradition philosophique et religieuse très éloignée du christianisme.

Il ne s’agira pas tant dans cette note de lecture de raconter l’histoire que d’essayer de plonger dans les racines de la présence chrétienne au Japon.

Pour commencer il est utile de préciser quelques données biographiques sur l’auteur du livre, Shûzaku Endô.

Né à Tokyo en 1923, il est mort à Tokyo en 1996. Il est l’auteur de nombreux romans dont le fil directeur est étroitement tressé autour de la religion catholique. Il est souvent présenté comme converti au catholicisme mais il tient à préciser lui-même, quand on l’interroge sur son baptême reçu à l’âge de 12 ans[2] : « J’insiste sur l’emploi de la forme passive parce que mon baptême n’était pas, de ma part, un acte libre ».

Un séjour en France, à Lyon, de 1950 à 1953 pour étudier la littérature, ouvre un horizon nouveau devant lui, japonais et catholique, découvrant l’affrontement entre la culture de son pays d’origine et celle de la France dont les racines plongent dans le terreau chrétien de toute l’Europe. Shûzako Endô parlera de son catholicisme en ces termes : « J’ai reçu le baptême quand j’étais enfant. Autrement dit, mon catholicisme était une sorte de prêt-à-porter. (…) J’étais décidé à faire de ce prêt-à-porter quelque chose qui corresponde à mon corps ou à m’en débarrasser et trouver un autre costume qui m’aille. (…) Plusieurs fois j’ai pensé à me débarrasser de mon catholicisme mais finalement j’en ai été incapable. Je ne l’ai pas fait parce que je n’ai pas pu. La raison doit en être qu’après tout il faisait partie de moi. Le fait qu’étant jeune il m’ait ainsi profondément pénétré est un signe… ».

Il écrit son premier roman en 1954 mais c’est l’année suivante qu’il publie Shiroi Hito (L’Homme blanc) pour lequel il est lauréat du prix Akutagawa, le prix littéraire le plus prestigieux du Japon.

Graham Greene, qui peut lui être comparé sous l’angle de la foi catholique, disait de son œuvre qu’elle était « celle d’un des plus grands romanciers de notre temps ».

Shuzaku Endo rentré au Japon après son premier séjour en France et, malgré l’obstacle qu’il voit à faire comprendre le message de l’Évangile au Japon, adopte le parti de présenter le Christ comme « un pauvre, faible et sans défense, submergé par la douleur, impuissant et prêt à pardonner. Un Christ insensible aux honneurs comme aux titres, aux traditions et à l’argent. (…) Endô livrait ainsi à ses compatriotes non croyants des perspectives originales sur le Dieu des chrétiens, en dehors de toute spéculation[3] ».

L’histoire de Silence suit le cours historique introduit dans l’avant-propos ci-dessus.

Informés du bruit qui court de l’apostasie de leur maître qu’ils tenaient en haute estime, trois jeunes prêtres demandent à partir à sa recherche au Japon, malgré l’édit d’expulsion qui frappe les missionnaires catholiques et les persécutions qui sévissent.

Seulement deux parviendront à mettre le pied au Japon et entreprendront un périlleux voyage. Ils embarquent sur un bateau marchand, accompagnés par un japonais, Kichijiro, rencontré à Macao. Ce dernier se révélera progressivement comme un chrétien apostat qui a sombré dans la déchéance, ayant fui le Japon alors que sa famille a été anéantie par la persécution. Parvenus au Japon, guidés par Kichijiro, les deux prêtres partent à la recherche de communautés chrétiennes qui pourraient les informer sur le père Christophe Ferreira.

Ils doivent se séparer quand le danger d’être arrêtés se fait plus pressant. Sébastien Rodrigues est arrêté le premier, trahi par Kichijiro. Commence alors pour lui un long calvaire physique autant que moral, qu’il va parcourir, à travers les épreuves et les trahisons, exerçant chaque fois que possible son ministère auprès des catholiques cachés, jusqu’à la rencontre de Christophe Ferreira et ce parcours sera une descente progressive dans le questionnement tourmenté de la foi… de sa foi.

L’inquisiteur Inoué construit le piège dans lequel il veut entraîner Sébastien Rodrigues autour de l’argument : « Le Japon est une terre marécageuse. Les racines du christianisme ne peuvent qu’y pourrir ». Et le père Rodrigues succombera non sans une ultime résistance. Mis en présence de Ferreira, son maître qui a apostasié, l’interprète d’Inoué le presse de fouler aux pieds l’efumi[4].

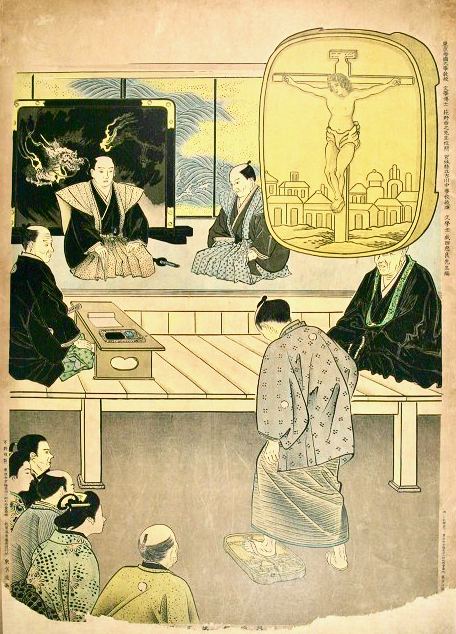

Gravure symbolisant l’efumi

A la fin du roman, Shûzaku Endô fait intervenir le Christ qui « parle » à Rodrigues : « Piétine ! piétine ! mieux que personne je sais la douleur qui traverse ton pied. Piétine ! C’est pour être foulé aux pieds par les hommes que je suis venu au monde. C’est pour partager la souffrance des hommes que j’ai porté ma croix. Le prêtre pose le pied sur l’efumi. L’aube éclate. Au loin, le coq chante[5] ».

Quelles que soient nos convictions il est impossible de rester insensible devant cette tragédie qui a parfois des accents cornéliens.

Ce bref résumé ne laisse qu’entrevoir la trame intime du récit qu’il faut suivre page après page et qui s’inscrit autour de ce silence présenté comme le silence de Dieu qui paraît insensible à la souffrance de ceux qui, comme Sébastien et les chrétiens cachés, semblent avoir été abandonnés.

Il faut lire le livre sans jamais perdre de vue son auteur. Ce qu’il dit à propos de son baptême est complété par cette ultime conclusion : «… Je pense qu’il avait fini par grandir avec moi » dit-il, parlant de son catholicisme.

Toute son œuvre est profondément marquée par le sceau du baptême reçu quand il était enfant mais qu’il reconnaît comme une marque « passive », difficilement assumée par son identité japonaise.

Faut-il aussi lire dans Silence les reproches cinglants de l’inquisiteur japonais Inoué qui veut faire apostasier Sébastien Rodrigues comme ceux-là mêmes que serait à même de se faire Shûsaku Endô ?

Même si Silence reprend des faits historiques incontestables concernant l’entreprise de la christianisation au Japon, il n’en demeure pas moins que tout le récit mérite la qualification de « roman ».

Au demeurant, la trame reste cependant celle de la question toujours actuelle de l’évangélisation.

Quand on considère l’évangélisation à partir de la première mention de l’envoi missionnaire : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde[6] », et si l’on suit cette longue histoire, ce qui apparaît en premier c’est le terrain sur lequel s’enracine ce mouvement : un terrain hostile qu’il faut travailler durement. Et cette même histoire s’est reproduite sur le même mode avec des variations dans tous les pays où le message de Jésus-Christ s’est implanté. La réflexion qui porte sur les conditions et l’adversité -les oppositions de toutes sortes- est légitime mais partir de l’a priori idéologique selon lequel certains terrains sont impropres parce que leur idiosyncrasie les rend imperméables au message est une erreur. Partout et toujours, les persécutions anti chrétiennes ont pour origine un conflit dont l’origine est humaine, né de l’incompréhension et souvent de frustrations, dont le principal motif est une rivalité de pouvoir.

La christianisation du Japon qui a été initiée par saint François Xavier en 1550 a été florissante et a touché tous les milieux sociaux[7], y compris les intellectuels et les notables jusqu’à ce que des rivalités opposant les européens, pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’évangélisation, provoquent le rejet par les autorités et notamment Hideyoshi qui, d’abord tolérant, finit pas déclencher l’exclusion des missionnaires et la persécution des chrétiens dont les 26 martyrs de Nagasaki le 5 février 1597.

Dans le livre quand Sébastien Rodrigues est confronté à Christophe Ferreira le dialogue qui les oppose est presque surréaliste.

– « Vous et vos pareils, dit Ferreira, ne voyez du travail des missionnaires que les dehors, vous n’en considérez pas l’amande. Il est vrai qu’au cours de mes vingt ans de travail à Kyoto, en Kyushu, en Chugoku, à Sendaï et ailleurs, des églises furent bâties, des séminaires fondés à Arima et Azuchi, et que les Japonais se convertissaient à qui mieux mieux. Le chiffre même de 200 000 chrétiens est une estimation prudente, il y en eut, à une certaine époque, jusqu’à 400 000.

…/… Certes, si les Japonais avaient été amenés à croire au Dieu que nous leur prêchions, mais dans les églises qui furent construites dans tout le pays, ils ne priaient pas le Dieu des chrétiens. Ils l’avaient adapté à leur mode de pensée d’une façon que nous ne saurions imaginer. Si vous appelez ça Dieu … Non ce n’est pas là Dieu. »

– « Pas du tout, répond Rodrigues, je refuse d’écouter vos propos insensés. Il n’y a pas longtemps que je suis au Japon, mais de mes propres yeux, j’ai vu les martyrs.» Il se voila le visage et poursuivit entre ses doigts : « de mes propres yeux je les ai vus mourir, brûlant de foi. »

… Et longtemps après, alors que le retour de prêtres au Japon se fait progressivement dans le silence : « Un mois environ après l’inauguration de l’église d’Oura, le 17 mars 1865, le P. Bernard Petitjean vit de sa fenêtre un groupe de douze à quinze personnes, hommes, femmes et enfants, qui se tenaient avec respect devant la porte fermée de l’édifice. …/… Pendant deux cents ans les chrétiens avaient vécu sans aucun prêtre pour leur administrer les sacrements ou leur venir en aide, sans possibilité d’entrer en relation avec l’Église dans le reste du monde. Et pourtant ils avaient gardé « le même cœur » que les chrétiens d’Europe. …/… Un jour un chrétien venu des Gotô se présenta accompagné d’un « baptiseur » qui, après avoir exposé sa dévotion au chapelet, récité sans Gloria Patri comme c’était la coutume au XVIIe siècle, posa ensuite deux questions : les missionnaires connaissent-ils le chef du Royaume de Rome ? les missionnaires sont-ils mariés ? Le baptiseur se réjouit d’entendre la réponse : le nom du Pape, Pie IX, et l’annonce que les missionnaires gardaient le célibat. Il sembla que, pour lui, les trois signes les plus évidents de la foi catholique des nouveaux arrivés avaient été la dévotion à Marie, l’union avec le successeur de Pierre et le célibat des prêtres. » [http://www.mepasie.org/rubriques/haut/pays-de-mission/le-japon/]

Shûzaku Endô autant que Scorsese ont une histoire personnelle qui traverse le récit et dans lequel chacun pourrait endosser l’un après l’autre le rôle des personnages de Ferreira, Rodrigues, Garupe et Kichijiro.

Conclusion

En filigrane, Silence pose avant tout une question : l’universalité du message évangélique.

Le « silence de Dieu » n’est pas seulement celui auquel se heurtent les missionnaires dans le contexte particulier de la christianisation du Japon. Il s’est toujours posé depuis les origines. La question quant à elle est pertinente si la réponse n’est pas univoque, voire, chacun a sa propre réponse dans sa vie personnelle.

Le « silence de Dieu » est autant une question qu’une réponse et le chrétien ne peut opposer à ce « silence » qu’une seule réponse : « Que veux-tu ? Qu’attends-tu de moi ? Me voici ».

[1] Nishizaka Hill est une colline sur laquelle a été érigé, à Nagasaki, le Mémorial des 26 martyrs chrétiens.

[2] Cf. notice biographique in Silence, Shûzaku Endô, Folio Editions Denoël 1992

[3] Cf. Shûzaku Endô, (1923-1996) : Un nouveau Graham Greene au Japon

[4] Au Japon, méthode utilisée par les autorités du shogunat Tokugawa pour repérer les personnes converties au Christianisme, religion alors interdite et persécutée au Japon. Elle consistait à forcer des individus suspects à piétiner une médaille de Jésus ou de Marie devant des officiels.

[5] Silence Folio Editions Denoël , 1992.

[6] Matthieu, 28, 19-20

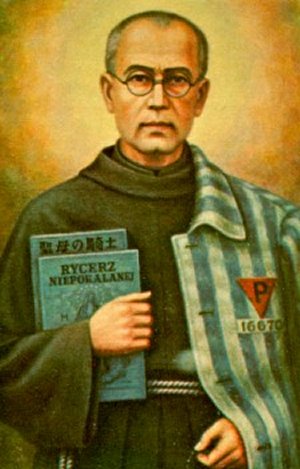

[7] Le 7 février 2018 se tiendra à Osaka la Messe solennelle de béatification du Vénérable Justo Takayama Ukon (1552-1615), le samouraï du Christ, personnage cher à l’Eglise au Japon & http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2016-02-18-beatification-d2019un-samourai-chretien-martyr-juste-takayama-ukon-1552-1615

Pizzicatho

2918.01.06

Commentaires récents