A Lourdes, le 11 février.

Il fait froid dans la ville qui se recroqueville sur les rives du Gave de Pau.

Il y a quelque temps je suis entré dans un blog, j’ai poussé la porte et peu à peu j’ai été pris par le témoignage. L’auteur se confiait sur ce qu’il avait vécu en accompagnant des malades en pèlerinage à Lourdes.

Je poursuis en passant à la première personne car mon histoire, qui ne présente pas d’intérêt particulier, ne s’est pas arrêtée en éprouvant les mêmes réticences initiales sur Lourdes et son histoire que l’auteur de l’article du Blog. Elle n’est pas non plus marquée par l’expérience de l’accompagnement des malades. Lourdes a été pour moi un rendez-vous tardif, dans le parcours (presque) naturel d’une vie de pratique religieuse (catholique) sans vagues d’hésitations ni de doutes insurmontables. Ma première visite à Lourdes fut un premier rendez-vous avec la ville sanctuaire pour célébrer un anniversaire, celui du passage d’une personne pour qui Lourdes a représenté une étape vitale vers la liberté au cours de la guerre civile qui a ensanglanté l’Espagne entre 1936 et 1939.

En remontant dans le temps, mon premier souvenir de Lourdes et de son contexte remonte à mon enfance : j’avais reçu un jour, cadeau de ma grand-mère maternelle, un petit livre, à la couverture bleu ciel, dont le titre était « La Dame de Massabielle ». Ma grand-mère, très pieuse, mère de la première de ses enfants qui furent au nombre de quinze et dont je suis respectivement le troisième petits-fils et fils, avait fait un pèlerinage à Lourdes. Je découvrais un « univers » dont personne ne m’avait parlé jusqu’alors et qui est resté encore dans l’ombre pendant de longues années. Une dévotion mariale vraie n’est venue que plus tard avec la maturation de la vie intérieure et qui fut vraiment une découverte de mes premières années d’étudiant. Pendant longtemps, et je ne pense pas être une exception, la pratique religieuse, sincère et sans césure pourtant, fut seulement une habitude de tradition héritée d’une famille aux racines religieuses authentiques mais justement peut-être trop habituelles et pas assez enracinées dans la vraie vie. D’ailleurs le temps passant, je suis devenu, dans ma famille, une pièce unique, presque un extra-terrestre, au terme de 5 générations dont la première que j’ai connue est celle de mes grands-parents. Une époque révolue, quand les familles nombreuses n’étaient pas une exception : ma mère était ainsi la première sur les 15 qui sont arrivés ensuite entre 1915 et 1937… Aujourd’hui, à la cinquième génération presque tous ont abandonné toute pratique ou pour certains n’ont même pas commencé … ils ne sont pas baptisés. Et pourtant, en tout cas pour les premières générations, nous avons reçu les mêmes fondamentaux de la foi. Mystère de la liberté et de la Grâce !

Mon contact avec la maladie est quant à lui professionnel : je suis médecin. Il va sans dire, en référence à Lourdes, que je n’aborde pas la maladie de la même façon que la plupart, c’est-à-dire toute personne pour qui elle est la rencontre éprouvante et difficile du malade ni comme la rencontre que je qualifierais, sans être péjoratif, comme « sentimentale » ou « caritative » de celui l’accompagne.

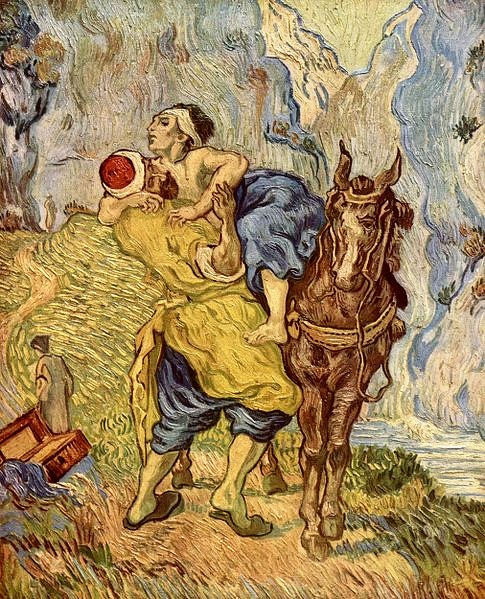

Je n’ai jamais eu l’occasion d’accompagner des malades à Lourdes, ni dans aucun contexte spirituel de ce type. En revanche dans ma pratique, je n’ai jamais perdu de vue que le malade n’est pas seulement « un cas » mais une personne dont je connais seulement la partie visible et lisible au regard du médecin. C’est sans doute ce qui m’a sauvé dans un univers technique et technologique de plus en plus accentué au point qu’aujourd’hui il devient vraiment difficile de voir une âme dans un corps malade. Je le dis avec beaucoup de tristesse car si l’on « soigne » aujourd’hui bien mieux qu’on ne le faisait quand j’ai commencé la pratique médicale, combien de malades sont dramatiquement, … tragiquement, abandonnés entre les mains hautement compétentes de super-techniciens, trop souvent sourds et aveugles aux vraies interrogations existentielles de ceux qui se confient à eux, interrogations qu’eux-mêmes ne se formulent, peut-être, même pas.

Lourdes… Que de fois ai-je lu chez mes collègues un sourire moqueur à l’évocation d’un pèlerinage, de l’eau que les malades ou leur famille ont ramenée de la cité au bord du Gave. Ils sont bien trop sûrs de leurs méthodes même quand ils doivent en arriver à la conclusion que l’on ne peut plus rien[1]. Quand ils ne peuvent plus rien, la plupart passent à autre chose … et les malades succèdent aux malades comme l’eau qui roule sur les galets du Gave, là-bas, à Lourdes ….

Lourdes… J’ai fait ce constat que Notre Dame n’est jamais apparue aux grands de ce monde : à Lourdes, à Fatima, à Guadalupe, à La Salette, à Pontmain, à La Vang … Marie s’est adressée à des enfants ou à des adultes qui ont gardé un cœur d’enfant.

Dans notre monde trop rationnel, qui a encore assez d’ouverture du cœur et par cette voie-là de l’esprit, pour croire « au ciel[2] », autrement qu’avec les mots qu’il veut bien accepter de prononcer à condition qu’il ne lui soit pas demandé de renoncer à ce qu’il croit être ?

J’ai découvert un livre, sans doute pas assez connu, en tout cas en France alors qu’il a été un best-seller lors de sa première publication en 1942 : « Le chant de Bernadette[3] » par Franz Werfel. Fuyant l’Europe et surtout l’Europe centrale plongée dans l’horreur du nazisme avec son épouse Alma Mahler, veuve du compositeur Gustav Mahler, Il doit passer quelques semaines dans les Pyrénées avant de passer en Espagne et de là gagner les États-Unis, vers la liberté. Décidément Lourdes est d’une façon ou d’une autre le « passage obligé » vers la liberté. Et il est vrai que spirituellement c’est à Lourdes que beaucoup retrouvent la liberté de l’esprit et du cœur. Sans donner à ce mot une signification qu’il n’a pas toujours dans l’esprit de la personne qui est touché, il faut accepter d’entrer dans la « conversion » qui n’est pas autre chose qu’un autre regard sur soi auquel conduit le regard que l’on veut bien accepter de porter sur ce qui nous dépasse : le surnaturel.

Franz Werfel est autrichien et juif. Il a entendu dire qu’à Lourdes, non loin de l’endroit où il est momentanément reclus, il s’était passé un phénomène extraordinaire dont il ne sait pas grand-chose et qui lui est plutôt étranger. Il s’informe et, percevant qu’il y a là un « mystère » qu’il ne comprend pas mais qui le séduit, il a l’audace de s’engager à écrire un livre sur les événements qui se sont déroulés là, s’il parvient à quitter l’Europe pour échapper à un sort auquel nombre de ses coreligionnaires n’échapperont pas. Il en tira, non pas une biographie au sens propre, mais comme l’exprime vraiment le titre de son livre, un chant, celui de Bernadette et aussi le sien, celui d’une âme qui cherche avec sincérité la lumière qu’il a entrevue.

En 2008 on célébrait le 150° anniversaire des apparitions à Lourdes dont la première eut lieu le 11 février. C’est à cette occasion que j’ai lu « Le chant de Bernadette ».

Il ressort de ce livre une « peinture » transparente, d’une pureté diaphane, de Bernadette, comme si la vision qui s’est renouvelée 18 fois devant elle l’avait transfigurée pour toujours.

Sans se livrer à des interprétations psychologiques hasardeuses, le récit dessine de la voyante un portrait de la plus transparente simplicité. Il s’en dégage une image fidèle au portrait que les photographies nous ont gardé. Son regard n’est pas « ailleurs », il est transporté dans un au-delà qui n’est pas de l’ordre du mythe imaginé par un esprit impressionnable mais l’image réelle de la vision qui 18 fois s’est imprimée sur sa rétine.

Au fil des apparitions Bernadette reste toujours Bernadette, mais la sublime beauté de « La Dame » opère dans son âme, spirituellement préparée par les épreuves de sa vie d’enfant pauvre, une transformation qui n’est pas l’une des moindres causes du long parcours dont l’aboutissement sera la reconnaissance de la réalité des apparitions confirmant le dogme de l’Immaculée Conception solennellement proclamé 4 ans plus tôt et la sainteté de Bernadette.

Le soleil reste toujours le soleil et tous les objets reçoivent la lumière mais ils la réfléchissent diversement selon leur degré d’absorption. Bernadette a reçu cette lumière et l’a totalement absorbée au point d’en être transfigurée.

Franz Werfel écrit : « Lourdes est, sur cette planète, le lieu géométrique où se croisent les routes qui mènent à l’enfer où au Ciel ».

… Dans la grotte de Massabielle et à partir de ce lieu originellement sans grâce, la Dame a combattu pour l’enfant pauvre du cachot de la rue des Petits-Fossés … Dès le premier jour le plus grand et le plus beau miracle de Lourdes aura toujours été celui de la Grâce qui n’a pas trouvé le moindre obstacle vers son âme, pour que des milliers d’autres éprouvées par la vie, laissent cette Grâce transfigurer leur propre âme qui reste souvent l’ultime force vibrante dans un corps détruit par la maladie et la souffrance.

L’autre miracle, celui de Bernadette, sera pour toujours de faire tomber, par sa simplicité, les gigantesques montagnes de l’orgueil dont est capable l’esprit humain, plongé dans sa pauvreté et sa misère, quand il refuse d’emprunter le chemin qui conduit vers Dieu. Et ce miracle passe par le cœur de celle qu’il a choisie, l’« Immaculada Counceptiou [4]» pour être la Mère de son Fils.

Le plus difficile pour l’homme qui cherche sincèrement la vérité n’est pas de ployer le genou devant un Dieu tout-puissant mais de le faire, sans autre prétention que de Lui rendre hommage, devant les petits qu’il a toujours choisis pour essayer d’entrer dans le cœur de ceux qui n’aiment rien d’autre qu’eux-mêmes. Une fois vaincu son orgueil, le premier obstacle de l’homme sur le chemin de la foi, parce qu’il est l’ennemi de Dieu, il reste à emporter son cœur. Et sur ce chemin un jour ou l’autre il rencontre « La Dame », Marie, la Mère de Dieu. Et là il mesure son impuissance et c’est ce qui le sauve.

Pour ouvrir à Dieu un chemin vers son âme il faut à chaque personne forcer celui de son cœur.

Bernadette nous donne aussi un exemple très actuel : celui de la souffrance reçue non pas comme un paquet anonyme de douleurs mais comme le lien le plus étroit et le plus fort que chaque personne entretient avec Jésus sur la Croix.

1858-2008

Deux époques que rassemble le même rationalisme sectaire hermétique à la dimension spirituelle qui se donne bonne conscience sous l’étiquette très consensuelle de la laïcité… Quand celle-ci n’est rien d’autre qu’un vieux réflexe d’anticléricalisme primaire.

Pour finir, Franz Werfel, écrit en 1941, au moment d’écrire son expérience à Lourdes :

« Dans les derniers jours de juin 1940, après la

débâcle de la France, nous fûmes obligés, ma femme et moi, de quitter le Midi

de la France que nous habitions. Nous espérions atteindre la frontière espagnole

pour nous rendre au Portugal, mais tous les consulats refusèrent de nous donner

des visas. C’est ainsi que la Providence nous conduisit à Lourdes, dont je ne

connaissais que très superficiellement l’histoire miraculeuse. J’y ai vécu

quelques semaines d’angoisse. Mais elles furent aussi pour moi d’une grande

importance. J’appris la merveilleuse histoire de Bernadette Soubirous et des

guérisons miraculeuses de Lourdes. Dans ma détresse, je fis un vœu. Si

j’arrivais à m’échapper et à atteindre le rivage d’Amérique, la première chose

que j’écrirais serait Le Chant de Bernadette. Ce livre est l’accomplissement de

mon vœu. Je me suis permis d’écrire Le Chant de Bernadette, quoique je ne sois

pas catholique mais juif. Au fond, c’est un vœu beaucoup plus ancien et plus

inconscient qui m’a conduit vers cette oeuvre. Déjà aux jours où j’écrivais mes

premiers vers, je me suis juré de célébrer toujours et partout, dans mes

écrits, le secret divin et la sainteté humaine, envers et contre mon époque,

qui se détourne avec raillerie et indifférence des valeurs essentielles de la

vie. »

[1] Je précise sans plus, que ma spécialité est étroitement liée au diagnostic et au traitement du cancer.

[2] cf. « La Rose et le Réséda » Louis Aragon, mars 1943 À Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Guy Môquet et Gilbert Dru

« Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas »

[3] Das Lied von Bernadette

[4] C’est ainsi que Bernadette, le 25 mars entend la Dame lui révéler son nom, dans son propre langage pour qu’elle retienne bien l’expression dont le sens lui échappe. Le 25 mars est le jour où l’Église célèbre liturgiquement l’Annonciation.

Commentaires récents